たちかわ創造舎プレ企画vol.3 トークイベント

トーク+ブック・パフォーマンス

絵本『百年の家』から考える文化・芸術のインキュベーショントークイベント

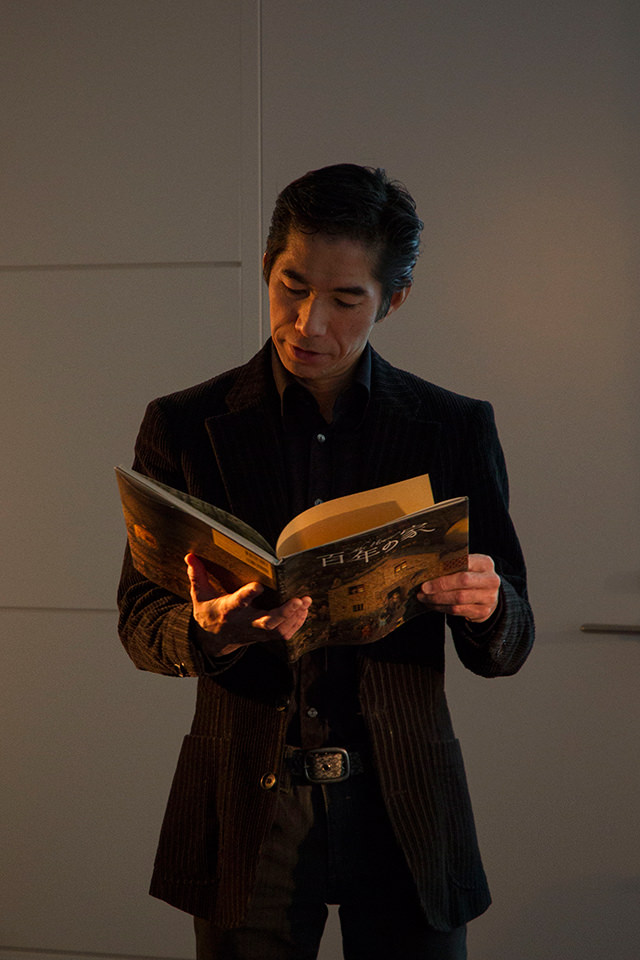

司会 倉迫康史 たちかわ創造舎チーフ・ディレクター

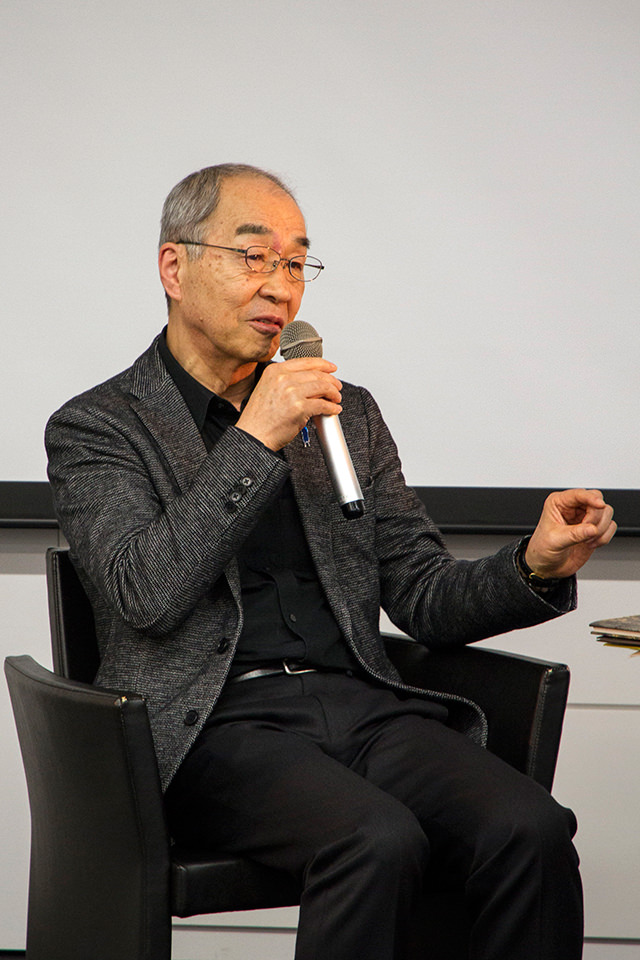

ゲスト今井良朗 武蔵野美術大学芸術文化学科教授

朗読村上哲也、平佐喜子、串山麻衣 (以上 Ort)

2015年3月14日(土)|14:00 – 16:00

たましん事業支援センター(Winセンター)

後援:立川市、公益財団法人立川市地域文化振興財団、多摩信用金庫

レポート見出しをクリックすると本文が表示されます

プロローグ

今年8月のオープンまでの1年間、プレ企画としてたちかわ創造舎のチーフ・ディレクターに就任した倉迫康史が、会いたい方をお招きしていろいろなお話を伺います。ゲストが薦める本の紹介&朗読もあり、舞台演出家でもある倉迫ならではのトークイベントです。 vol.3 ではゲストに今井良朗氏をお招きし、インキュベーション・センター事業に焦点をあて、作:J.パトリック・ルイス、絵:ロベルト・インノチェンティの絵本『百年の家』を通して、土地の記憶に基づいた文化と産業を結ぶインキュベーションのあり方とは何かを語っていただきました。

司会進行のチーフ・マネージャーの陽茂弥より、たちかわ創造舎の成り立ちや、企画・運営を担うNPO法人アートネットワーク・ジャパン、NPO法人日本自転車環境整備機構を紹介。次に倉迫康史が、柱となる「インキュベーション・センター事業」「フィルムコミッション事業」「サイクル・ステーション事業」の各事業の説明を詳細に行い、倉迫自身の演出作品などを紹介しました。また、たちかわ創造舎の全体像として、A棟が人々が集まり情報を発信していく場、B棟がたまがわ・みらいパークによる主に地域住民の活動の場として事業展開をしていき、発信型と地域密着型という二つの柱で事業展開を進めることを説明しました。来場された方々にたちかわ創造舎の全体像を掴んで頂いた後、今井良朗氏をお迎えしてトークイベントを始めました。

倉迫:今日はインキュベーション・センター事業に焦点をあてJ.パトリック・ルイス作、 ロベルト・インノチェンティ絵による絵本『百年の家』を通して、文化・芸術のインキュベーションとはどういうものかを考えて行きたいと思います。このプレ企画はただトークをするだけではなく、ゲストが選んだ本を俳優が朗読するブック・パフォーマンスを行い、それを入口にトークを展開していきます。今日はさらにその本がテーマそのものに密着した形でトークを進めて行きたいと思います。それが絵本『百年の家』になるのですが、この本を選んでいただいたのが、本日のゲストの今井良朗先生です。

ブック・パフォーマンス

倉迫:まずブック・パフォーマンス行いたいと思います。このパフォーマンスは15分ほどになります。じっくりと耳を傾けてお楽しみください。

『百年の家』

人が家に命を吹き込み、家が家族を見守る。家を人が織りなす100年の歳月の物語。

作:J.パトリック・ルイス

絵:ロベルト・インノチェンティ

訳:長田弘

講談社刊 シリーズ講談社の翻訳絵本

朗読:村上哲也、平佐喜子、串山麻衣(以上 Ort)

一軒の古い石造りの家が見守り続けた1900年から100年の歳月。ある古い丘にもう住む人のいなくなった家がある。1656年に建てられ今は廃屋となってしまったこの家が、1900年のある日、キノコとクリを探しにきた子どもたちに見つけられ、新たな命が吹き込まれる。自然と共存しながら生きる人々、幸せな家族の営み、そして苦難をもたらす二つの大戦などを見守り続けたこの家。しかしやがてこの家も時代の流れとともに自らの役割に静かに幕をおろす。J.パトリック・ルイスが紡ぐ言葉と、国際アンデルセン賞画家賞を受賞したロベルト・インノチェンティの精緻な絵が静かに深く人生を語る秀作絵本。

トークイベント 今井良朗氏の自己紹介 -今までの作品展を通して-

今井:はじめまして今井です。今日はスライドを見ながら自己紹介をさせていただきます。いきなり肩書きがなくここには名前しかありません。これは、人間は一個人いろいろなことをやっていくのが良いという意味があり、敢えて名前だけにしたもので、これを前提に自己紹介をさせて頂きます。

私は去年の4月に、『絵本とイラストレーション−見えることば、見えないことば』というテーマの本を出版したのですが、これは、絵本の単なる紹介ということではなく、絵本自体をどのように読み解いて、絵本がどういう形であるべきかということをいろいろな角度から、違った視点でまとめたものです。

次はポスターですが、昨年9月、大学で開催した展覧会のポスターです。ポーランドのポスターなのですが、日本とは全く状況の違う60年代、70年代、80年代のポーランドの演劇や映画のポスターの中で「顔」に特化した180枚のポスター展覧会の会場風景です。かなり不気味な顔、ユーモラスな顔もありますが、こういった顔の中にどういう思いが込められているのかを考えると、これからのテーマとなる記憶とか歴史に繋がっていくことがわかります。

私は大学で時々展覧会の企画を実施するのですが、その際必ず学生を巻込みます。大学ですから、何らかの形で学生を巻込み、学生たちにいろいろなことを考えてもらうことを目的にしています。今回のポーランドのポスター展でも、学生たちにポスターの裏に書いてもらったコメントをポーランド・ポスター美術館の元館長やデザインギャラリーの館長と、ワークショップで意見交換するという方法で学生たちを交えてやり取りを行いました。

ポーランドのポスター展『フェイスあるいはマスク』(2014年)

70年代の初めに『芸術としてのデザイン』という本を手にしました。この本に「オレンジはすべて等しい丸い形をもつべきであるのに、だが現実には、あるものは日陰で、あるものは日向で育ち、またあるものは二本の枝の間の狭い空間で育つ。それでそれぞれ異なったものとなる。この多様性は、現実に生きているものだという生命のしるしである。」(ブルーノ・ムナーリ)という言葉が出てきます。実はこの言葉が私の人生の原点となっているのです。そして、こういう形で物事を考えていくべきだと考えさせられました。

一人の人間でも、当然、育った環境や育った地域によって多様性を持った人間になると考えられますが、これに似たような内容で『木をかこう』という絵本があります。一本の木だって風が当たったり、雨が降ったりすると多様性のあるものになります。人と物というものはそれぞれ同じではありえない、と考えることが私の中では非常に重要なことだとして未だに生き続けています。

2007年に大学で行ったワークショップですが、十数人の学生がそれぞれ自由にスライドで写された葉っぱを30センチ四方の紙に写し取り、その一枚一枚を並べていき、どうやったら木になるかを一緒に考え仕上げていくのですが、一人ひとりは全体を考えて写し取ったわけではないのに一本の木に仕上げるというファンタジアをテーマにしたワークショップです。

『ファンタジア』(2007年)

これも2007年です。2002年から続けている長野県の安曇野でのワークショップです。広い芝生の上でいろいろなものをつくるワークショップや、さらには南会津の無人となった建物の障子に影を写し取って木をつくるというワークショップで、ぼろぼろの障子が蘇り、建物自体も再生していこうというプロジェクトです。

長野県安曇野で行われたワークショップ(2007年)

次が、去年の1月に完成したものですが、昭和30年代の昔話をベースにしつつ、農業の村の食生活がどうであったかを5人の学生たちがストーリーも考え、分担して絵本をつくるというプロジェクトです。 以上、私がどういうことをやっているのかを紹介させていただきました。

倉迫:今井先生、ありがとうございました。先生に詳しい紹介をして頂いたのは、実はこの後のインキュベーションについてのトークにとても関ってくるからです。どんなバックボーンを持った上で今日の話をするのかを、皆さんに知って頂きたいと思ってスライドを使っての自己紹介をして頂きました。

絵本『百年の家』の感想 -読むこと、聞くこと、語ること-

倉迫:打合せのときに今井先生からこの『百年の家』という絵本を渡されたのですが、そのときは「いいですね」と軽い気持ちで絵本を受取ったのですが、いざ俳優たちと稽古に入ってみて百年間の歴史を背負うみたいなものを感じ、15分の作品にもかかわらず大作をつくっているようなプレッシャーを感じました。

今井:朗読されると全く違う印象でしたが、絵本とか演劇にはある種の共通性があるようにも思われます。今日は、テキストから意図的に文字を削ったスライドを会場の方々に観せるという演出で、成程と思いました。文字が入ると人は読んでしまうのです。そこを敢えて外してしまったのは成程プロだと感心しました。

倉迫:リーディングは、読むのではなく語って観客とコミュニケーションすることが大事です。ラジオのように声だけでは語り手が見えないけれど、リーディングは自らをさらして客席とコミュニケートしていくことが大事なのだと思います。俳優の肉声による語りと絵が、聞き手の頭の中でどう想像力を生んでいくかを考えてつくりました。

絵本『百年の家』を選んだ意図・理由 -絵本から土地の記憶と歴史を考える-

今井:テキストを読むのと絵だけを見るのとでは全然違うと思います。言葉と絵の決定的な違いが、この本は特に顕著なのです。それがあってこの『百年の家』を題材にしませんかと提案しました。記憶とか歴史を考えていく上で、この本がこれから立ち上がるたちかわ創造舎にとっても結構面白い手本になるのかなと思ったのです。

倉迫:廃校の再生には、土地の歴史や土地の記憶を無視した展開はできないと考えています。この『百年の家』の本はその記憶と希望を語った本で、とても良い絵本だと思いました。

今井:今、倉迫さんから「希望」という言葉がありました。この本は結構重い内容のものだと感じられた方も多いと思いますが、倉迫さんが敢えて「希望」という言葉を使われたのはなぜでしょうか。

倉迫:希望とは再生だと思っています。歴史を紡ぐということは、必ずある種の終わりとかピリオドが打たれることがありますが、そこからどう再生していくのかが実は希望ではないかと思っています。その再生が良い方向にいくかどうかは確かではありませんが、これまでの記憶の中から再生への指針は生まれると思っています。この絵本では、ぼろぼろの家が最後には享楽的な絵になりますが、単に、享楽的な現代が現れたのではなく、「彼らが何をその時に学ぼうとしたのか、また、歴史を振返り、どう繋がりを求めたのか」と考えたのではないかと思い、そこに希望を感じました。

今井:この『百年の家』は、人によって読み方が違うと思うのです。時代が変われば生活が変わりますし、古いものは良かったというだけでは済まされないと思います。次に繋げていくためには、必ず、歴史や記憶を振返るべきだと考えています。この絵で興味深いのは、21世紀で家が新しくなるわけですけれども、その家の原型はちゃんと残っているのです。その事はテキストにもありませんし作家や画家も微妙に異なった解釈をしています。そこが面白いところで言葉と絵の違いだと思うのです。恐らく、元の石や木がどこかに残っているのだと想像できるわけで、これが希望としてつながっているのだと思うのです。

今井良朗氏

文化芸術作品における記憶

倉迫:それを発見できるかどうかということですね。人の歴史や記憶の跡のようなものですね。ここで、文化芸術について触れますが、私は作品を自分がつくっているときに過去の記憶と未来の希望というもので作品がつくられていると思っています。それを現在で形にしたものが芸術であり、作品の形を取っていくのだと思うのです。そして、その芸術作品に触れ、過去の記憶と未来の希望を語り合うことで、記憶とか希望が顕在化していくのだと思います。舞台をつくるときに、最初は「観てもらいたい」という目標で楽しく作品をつくるのですが、大体、飽きが来る。そして、次に求めるものが「その作品を観てどう語り合い、何を感じてくれたのか」と思うようになり、初めて作品が完成するものと意識しています。

今井:記憶とか歴史というものが意識されていることは事実だと思いますが、フランスの歴史学者は、「歴史がだんだん遠くなっていく、消えていく」ということを言っています。国の歴史とか社会、集団の歴史というものは文字化されたりしていますが、それには個人というものが見えてこないということです。国の歴史と個人の日常生活が重なって初めて歴史とか記憶というものがあるはずだと思います。記憶というものが過去ではなく現代に蘇ったときに未来の希望に繋がるのです。演劇や絵画、音楽、絵本、漫画もそうですが、様々な人たちが、その時代をどう蘇らせていくか、どう語っていくか、これが全部繋がったときに歴史になるのです。教科書に出てくるものだけが歴史ではないと思うのです。

芸術文化にとってのインキュベーションの意義

倉迫:インキュベーションというとビジネスの尺度では起業というイメージですが、文化芸術ではパーソナルな心の繋がりをつくっていくことが必要だと思います。コミュニケーションによる対話で自分や人との違いを確認する。その語り合うきっかけをどうつくっていくかが文化芸術のミッションであると思うのです。

今井:これまでは、そういう場所が学校とかに限られていたのかもしれませんが、恐らくこれからは学びの場がいろいろな形であって良いのだろうと思います。冒頭、私は名前だけしか言いませんでしたが、要するに個人がどのようなかかわりを持っていくかが今一番重要なことで、組織を超えて個人としてどう繋がっていくかを改めて考えていくことが21世紀の大事な部分だと考えています。

倉迫:個人は弱いものです。継続への強い意思を持つためには、そういう人たちが集まれる場を用意していくことが必要だと考えています。その場にたちかわ創造舎をしていきたい。語り合う、学び合う技術とか価値の必要性をもっと意識してもらわないと継続していかない。それにはある程度の支援が必要だと考えています。語り合うきっかけをつくることがなぜ大切かと言いますと、住民の孤立とか世代間の断絶を防ぐという意味があります。先日の川崎市の事件を見ても、住民間の断絶や少年たちの孤立が背景にあると思うのです。そのためのセーフティネットをつくるのが行政の仕事です。そうしたセーフティネットとして文化芸術があるのだから支援していかなければならないという意識を、この社会にどこまで浸透させ一般化していけるのか。社会構造を変えていかなければならないだろうと考えています。

今井:「食えないときに芸術はいらない」とよく言われますが、この言葉に対する答えは本当に難しいのです。そう言われるようになったのは、その芸術に携わってきた人たちとか、芸術とのかかわりを持った人たちがそう言われるようにしてきたのかもしれません。改めて芸術の意味を語らなくても、誰もが、自分たちで見たり感じたり、何か表現したいとは考えていると思うのです。自分たちは自分たちなりにできるものがある、知識差のある人たちが語り合うことによって人との繋がりも生まれると言えるのです。今私が大事にしていることは、自主的に表現できる仕組み作りです。

学びの場からインキュべーションを考える

倉迫:学校の成り立ちというものがそれですね。

今井:学校は本来、そういうことを循環していく場だったのですが、非常に難しくなっているのが現実です。

倉迫:私も音楽大学で講師を10年位やっていますので同じジレンマを感じます。学校は、ある種のスペシャルなものを学んでいく場だと思うのですが、それを閉じてしまうとどんどんマーケットが縮んでいくだけなのです。

今井:かつては、地域とか集団は生活や労働などと密接に結びつき、否応なしに人と人を繋げてきました。産業や生活の知恵をこの人たちが歳を取って若い人たちに教え伝えていく、これがある意味で地域がつくりあげた学びの場なのですね。記憶をつないでいくという関係です。

倉迫:記憶を語り合ったりすると人ってすごく生き生きしてくるのです。西巣鴨にある、にしすがも創造舎のリーディング講座で、自分が選んだ本を自身で読むための技術を教えているのですが、その読んでもらう本を選ぶ段階ですでに過去の記憶と出合うんですね。そしてこの本を通してコミュニケーションが取られ、顔がどんどん変わってくるんです。杖をついて参加した人がだんだん元気になっていく。今ではボランティア・サークルをつくって活動しています。記憶を語っていくとか記憶を誰かが受け入れてくれることがこんなにも生きがいになっていくのだと思いました。

倉迫康史チーフ・ディレクター

今井:そういう仕掛けをつくるのが今は必要です。そういう意味で本というのはすごく面白い対象です。知識を得るものでもあり、それを人に伝えていくものでもあるのです。本というと個人的な読書と捉えられがちですが、実はメディアなんです。本を介して著者や見えない他の読者とも繋がっているのです。この『百年の家』だって皆さんの前で読み上げることでまた違った繋がり方をするのです。

倉迫:その人の読み方で変わってくると思います。「立川市版の百年の家」でもできるのではないかと思います。たちかわ創造舎がせっかく立川市にできるのですから、立川市のまちの記憶をアーカイブしていく場にしていくことも考えています。

今井:20年前の写真を持ち寄ったワークショップでは、写っている人を話題にしたり、その頃のことを話題にすることによって記憶が一気に蘇ってきます。そんなことでも十分アーカイブになるのです。こういうことを蓄積していくこともまとめ方だと思います。

行政・金融機関との連携の重要性、そしてたちかわ創造舎の役割

倉迫:そうした芸術文化の社会的な役割を産業にしていくにはどうしたら良いか、これまでの話の中で大きなヒントがありました。一つはコミュニケーションに価値があるということ、また、継続的な支援を行政や金融機関がどこまでできるかということです。それを実現するには地域密着型が望ましいのは多くの方が感じていると思います。コミュニティの中でどのようにビジネス化していくかですね。10年20年のスパンで芸術文化というものをコミュニケーションの場としてどのようにビジネス化するか、それを行政・金融機関などがどう支援していくかを一緒に考えていき、新しい社会モデルとして共に提案していけたら良いと思います。

今井:行政・金融機関に関わる人たちも一人の住民として、また一地域の一個人だということを意識していかないとうまくいかないと思います。また、役割を明確にし過ぎるとうまくいかないところもありますが、当面は役割をつくっていかなければうまく進まないという状況もあります。これまで、行政はサービスの提供にウエイトを置き、サービスを受ける側はサービスを受けなければだめだとか、なぜサービスが止まったのかなどのクレーマーになってしまうのですが、そうではなく、お互いに協力をしてつくっていくものなのだという関係をどうやって築くのかをこれから考えていかなければならないと思うのです。

そんな時に、場所ってすごく大事なのです。また、そこに人がどうやって来るかなんです。勝手に放っておいても人は来ませんから仕掛けるしかありません。今たちかわ創造舎がやろうとしていることがまさに仕掛けなのですね。仕掛けることで人が集まってくるようになれば放っておいてももう大丈夫です。そこでいろいろな人たちが対話を始めることに繋がっていくと思うのです。映画や演劇でも、絵本でも、自分たちで地域の行事や伝統を伝えることを目的に動いている会があります。これらの活動を通して記憶と歴史を語り合い、知恵を出し合うことで実を結ぶもので、一つの媒介物は必ず発展性を持っていなければだめなのです。演劇も観ることによって次に何が広がっていくかを考えていくことが必要だと思います。

倉迫:今井先生とお話ししますと、すごく楽しくてつい時間を忘れて話してしまうのですが、その中から私も多くを学ばせていただいています。今日の今井先生とのトークは、一応ここで終了させていただきます。

特別ゲスト

倉迫:今回は二部構成になっていまして、今僕らが話したことは視座と言いますか、どういう視点でインキュベーションというものを捉えていけば良いのかという話をしてきましたが、ではもっと具体的に創業・起業する時にはどのようなことを考えていかなければいけないかという手続きなどのことについてもご興味のある方も多いと思いますので、多摩信用金庫価値創造事業部の三島雄介さんに、お越しいただいています。それでは三島さんよろしくお願いいたします。

『創業に向けた準備について』

三島雄介氏 多摩信用金庫 価値創造事業部 創業グループ

特別ゲストに多摩信用金庫価値創造事業部の三島雄介氏をお招きして、インキュベーションマネージャーとして創業支援センターTAMA(事務局:多摩信用金庫)で仕事をされている立場から、創業に向けた心構えについて具体的な話を伺いました。国による創業補助金制度や「産業競争力強化法」の施行などの創業支援制度の拡充されている現状説明から始まり、中小企業白書2014版を参照しながら創業者の直面している課題・現実をステップ別に解説。それらを踏まえて創業を実現するための行程を事業計画書の作成から資金調達方法、最後に収支計画までをとても分かりやすく説明してくださいました。実際に起業を目指す人たちを応援しさらに後押しするレクチャーでした。

三島雄介氏

最後に-

倉迫:今回、インキュベーションをテーマにトークを行おうと考えた時に、多摩信用金庫さんが所有するこのたましん事業支援センターを使わせて頂きたいと思いまして、お願いしました。実際に話を聞くと、僕は拠点をずっと豊島区の西巣鴨にしていまして、その時にも地域の信用金庫というのはおもしろい存在だと思っていましたが、こちらに来た時に、文化系のイベントには必ず多摩信用金庫さんがいらっしゃるんですよね。地域で文化活動をする時、実は信用金庫と付き合うのはとても心強いことなのだとわかってきました。今日は特に多摩信用金庫の三島さんにとても有意義なお話を伺うことができました。では、今井先生もこちらへどうぞ。まだまだお聞きしてみたいことがあるという方は、終了後、ぜひ直接お聞きになってください。今後もたちかわ創造舎では人と人をマッチングする・繋ぐという活動をしていきたいと思っていますので、ぜひともご興味を持って頂けたらと思います。本日は長い時間、お付合いを頂きましてありがとうございました。